TAG:软体机器人

软体机器人突破!110克设备承重达10倍自重

本文介绍了一款创新的软体机器人,它融合仿生学与折纸艺术,仅重110克却能承载10倍自重的负载。该机器人采用气动驱动和双稳态自锁设计,能适应从0.5毫米到32毫米不同直径的缆绳,并在结冰、油腻等复杂表面稳定爬行,适用于高空电缆、桥梁钢索等基础设施的自动化巡检与维护,显著提升作业安全性和效率。

华南理工团队模仿染色体研发可编程高负载人造肌肉

华南理工大学周奕彤课题组受染色体多层次螺旋折叠结构启发,在单根聚合物纤维中实现了可编程的多级螺旋结构,成功突破了人造肌肉中‘大变形’与‘高负载’不可兼得的经典困境。该研究发表在《ACS Applied Materials & Interfaces》上,展示了新型人造肌肉高达88.1%的收缩率、9倍的负载提升以及860.7%的惊人伸长率,为软体机器人驱动提供了创新解决方案。

我们正在吃掉自己创造的“新物种”?一场将机器人端上餐桌的终极实验

瑞士洛桑联邦理工学院研发出全球首个完全可食用的软体机器人,其电池采用明胶、蜡和食品级柠檬酸制成,驱动器采用软糖材质,每分钟可弯曲4次。这项突破性技术不仅能为野生动物提供定向药物投递,还具备环保可降解特性,标志着可食用机器人技术的重要进展。

Nature正刊!ETH开发随声音运动的新型人造肌肉,为多个领域的发展提供新机会

苏黎世联邦理工学院团队在《Nature》正刊发表创新研究,开发出基于超声波微泡阵列的新型人造肌肉。这种人工肌肉通过超声控制微泡振荡产生动力,实现了软体机器人的多模态变形和无线驱动,在微型抓取、仿生机器人和生物医学等领域展现出广阔应用前景,为机器人产业升级提供了新技术支点。

打破常识!把“系统缺陷”变神器,谢菲尔德大学曹林教授团队提出HasMorph新范式,靠2根驱动绳破解狭窄空间探索难题!

谢菲尔德大学曹林教授团队提出HasMorph新范式,通过利用迟滞效应和倒置锯齿形腱鞘机构,仅用2根驱动绳实现软体机器人的多段可逆变形。这一创新解决了狭窄空间探索中传统机器人结构复杂、控制困难的问题,在微创手术、管道检测等领域具有重要应用价值。研究成果已发表于《Science Advances》。

百余位软体机器人领域知名学者共赴青岛!第十届软体机器人大会将于11月14-16日举行|第三轮会议通知

第十届软体机器人大会将于2025年11月14-16日在青岛举行,由哈尔滨工程大学主办。本次大会汇聚百余位软体机器人领域知名学者,设有大会报告、专题研讨、创新设计竞赛和企业展览等环节,涵盖软体机器人基础理论、驱动控制、医疗健康、人工智能应用等十大主题领域,同时设立研究生学术新星论坛,为领域内学者提供重要学术交流平台。

解锁柔性机器人精准导向能力!加州大学《Sci. Adv.》:LCE材料驱动毫米级软体机器人实现突破性外翻运动

加州大学研究团队在《Science Advances》发表突破性研究,利用液晶弹性体(LCE)材料开发出毫米级可转向柔性外翻机器人。该机器人通过LCE执行器和柔性加热器集成在TPU薄膜中,实现精准的温度响应弯曲控制,能够在血管等狭窄空间中灵活导航。相比传统机器人,这种设计显著降低了对环境的作用力,在医疗介入和工业检测领域具有重要应用价值。

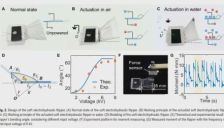

碾压传统驱动!非接触电场+纳米碳材料,e-MG解锁软体机器人无线可控变形新路径!

英国布里斯托大学和伦敦帝国理工学院研究团队开发出新型电变形凝胶(e-MG),通过非接触电场驱动实现软体机器人的无线可控变形。该材料结合纳米碳材料形成导电网络,在电场作用下可产生拉伸、弯曲、扭转等多种形变,并实现平移、旋转等复杂运动。相比传统驱动方式,e-MG具有响应速度快、系统轻量化、变形模式可实时调整等优势,为工业检测、医疗设备和空间探测等领域的软体机器人应用提供了新解决方案。

IJRR发表,软体机器人传感系统新突破!PneuGelSight 借机器视觉实现高精度本体与触觉感知

伊利诺伊大学研究团队在IJRR发表软体机器人传感系统新突破PneuGelSight,通过集成摄像头与内部照明的气动软体手指,实现了高精度的本体感知与触觉感知。该创新设计采用3D打印技术和光学仿真优化,能够在抓取任务中同步捕捉接触面图像并重建三维形态,为软体机器人提供了可靠且易实现的传感解决方案。

从地面到垂直墙无缝切换!密歇根大学×上海交大联合研发SPARC,突破软体机器人天花板!

密歇根大学与上海交通大学联合研发的SPARC软体机器人,采用创新的折纸结构设计和气动执行器,实现了从地面到垂直墙的无缝过渡运动。该机器人具备实时本体感知能力,能在三维地形中精确跟踪轨迹,并承载超过自身重量两倍的负载。这项突破解决了软体机器人运动维度有限和垂直表面负载能力不足的技术难题,为复杂环境探索提供了新方案。

被Nature亮点报道,登Science子刊!机器人插管急救新技术!

斯坦福大学等机构研发的软体机器人插管系统(SRIS)实现医疗突破,首次插管成功率高达87%,平均仅需21秒。这项技术模仿植物生长机制,无需直视声门,新手经5分钟培训即可使用,特别适合急救、战地等困难气道场景,被Nature和Science子刊重点报道。

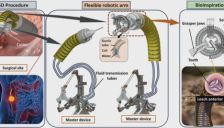

不用电机的手术机器人诞生,灵感来自水蛭,已能精准切除肠道肿瘤

澳大利亚新南威尔士大学研究团队开发出革命性的软体手术机器人系统,无需电机驱动,仅靠液压传动即可完成精准内窥镜手术。该系统灵感来自水蛭吸盘结构,配备独特三爪抓持器,已在离体实验中成功完成肠道肿瘤切除操作,为结直肠癌微创手术带来新突破。

为软体机器人穿上“铠甲”!受虾类启发,中国团队造出刚柔并济的机械外骨骼

中国军事科学院研究团队受虾类生物外骨骼启发,成功开发出一种刚柔并济的机械外骨骼。该技术解决了软体机器人长期存在的刚度低、输出力有限等"软肋"问题,使机器人既能像章鱼触手般灵活缠绕,又能瞬间变得如钢铁般坚硬以完成重物抓取等任务。这一突破性成果已发表于《Science Advances》期刊。

上交大团队研发软体电液鳍驱动两栖机器人:三种运动模态自如切换!

上海交通大学研究团队成功研发出一款多模态两栖软体机器人,采用创新的软电液鳍驱动技术,能够在陆地爬行、水中游泳等多种运动模式间自如切换。该机器人具备出色的环境适应性,可在2.1°C至61.3°C的极端温度环境下正常工作,无需任何结构改造,为未来两栖探索机器人提供了新的技术方案。

央视报道!哈工程最新研制成果“机器鱼”,4000米深海行动自如!

哈尔滨工程大学李国瑞教授团队研发出全球首款能在4000米深海自主行动的软体机器鱼,采用创新的电静液作动器技术,解决了深海高压环境下传统机器人行动困难的问题。这款仅670克的机器鱼无需外部泵系统,通过电介质液体实现压力自平衡和灵活推进,为深海探测提供了革命性解决方案,研究成果已发表于国际顶级期刊Science Robotics并获得央视专题报道。